ETF(上場投資信託)は危ない?投資信託との違いとおすすめの証券会社を解説

ETFに投資しようと思われている方の中で「ETFについて詳しく知りたい。メリットやデメリット、投資信託との違いについて知りたい」

このように悩まれている方は多くいます。

ETFには、メリットとデメリットが存在するため、投資を検討されている方は十分に理解しておくことが大切です。

また、投資信託とも明確に異なる部分がありますので、違いについても理解しておきましょう。

目次

ETF(上場投資信託)とは?

ETFとは、日本語で上場投資信託を指す言葉です。

ETFとは、一種の投資信託における商品になりますが、投資信託と異なり、一般的に取引所に上場していますので、個別株式と同様に証券会社を仲介し取引所で売買が可能です。

ETF運用の種類と仕組み

ETF運用の種類と仕組みには、以下2種類があります。

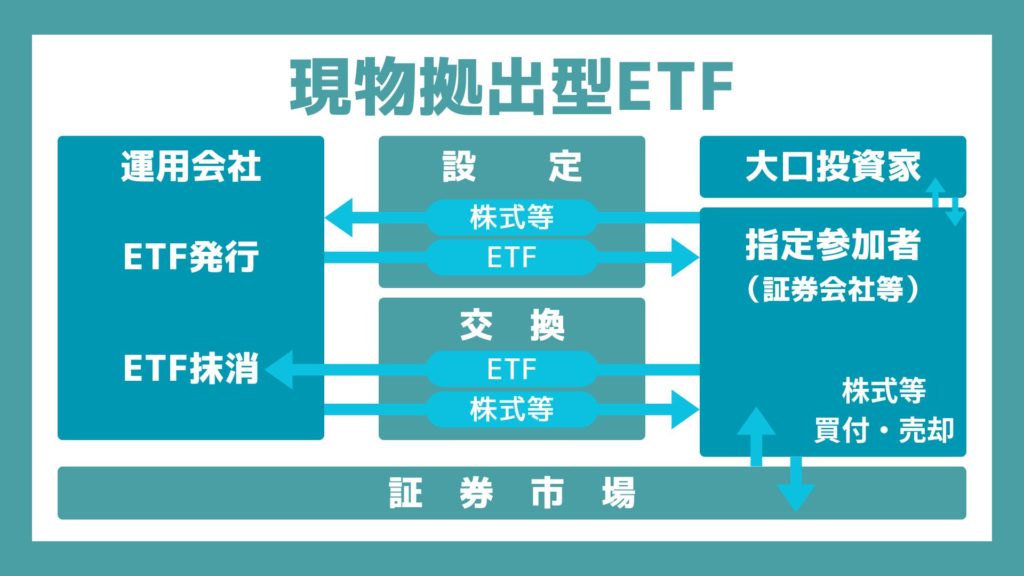

現物拠出型ETF

証券会社等が市場で実際に購入した現物株バスケットを運用を行う会社に拠出することで、運用する会社がETFを設定する仕組みです。

運用する会社は、証券会社等に対して、持ち分を示したETFの受益証券を発行する必要があります。

分かりやすくいうと、運用する会社と証券会社は現物株バスケットとETFを交換していることになります。

ETFと現物株バスケットは相互に交換可能であり、価格も連動する仕組みです。

運用会社から発行した受益証券に関しては、証券取引所に上場し、一般の投資家は、この発行された受益証券を売買します。

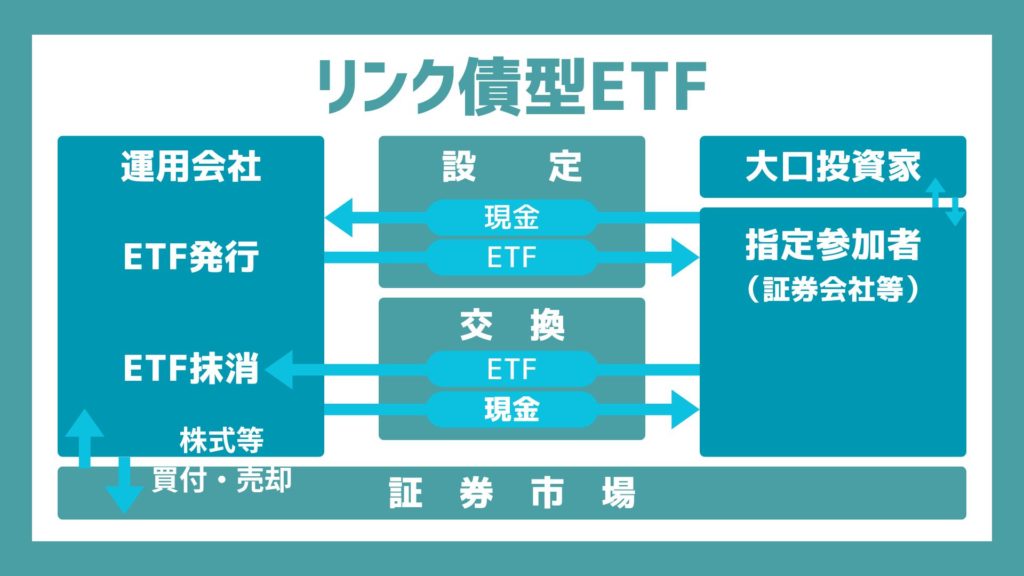

リンク債型ETF

上記の現物拠出型と違い、証券会社などは金銭を拠出します。

運用会社は、拠出された金銭を利用し、特定の指数に対し連動するリンク債へ投資することで、指数との連動を狙う仕組みです。

リンク債へ投資することにより、指数が動けば基準価額も共に動く仕組みです。

東証ETFと米国ETF

日本の金融商品取引所において上場している商品のことを東証ETFと呼びます。

東証株価指数や日経平均株価といった、特定の商品における価格や債券指数など、さまざまな指標に対し、連動を目的とし運用される仕組みの内国指標連動型ETFと、連動の対象指標を持たない内国アクティブ運用型ETFの2種類です。

またその一方で、米国(アメリカ)の証券取引所に上場している商品のことを米国ETFと呼びます。

S&P500や米国における全体的な株式市場の値動きを表しているNYダウといった株式の指数と連動を目指したものが多くありますが、その他にも金融や債券ETFなど、異なる業種に対し投資するインバース型や、テーマ型ETF、レバレッジ型、セクターETFなどさまざまな種類が存在しています。

ETF(上場投資信託)と投資信託の違い

| ETF(上場投資信託) | 投資信託 | |

| 取扱商品 | 上場している投資信託のみ | 非上場の場合もある |

| 信託報酬金額 | 低め | 高め |

| 必要資金 | 最低数千円~数万円 | 最低100円~ |

まず、一番大きく違う点は上場しているかどうかです。

ETFであれば、証券取引所に上場しているため金融商品のため、市場内で売買可能です。

しかし、投資信託においては非上場のため、運用会社が購入するため、ETFの方が取引を好きなように行え、投資信託では少なからず制限がかけられている中で取引を行います。

また、ETFと投資信託の両方で信託報酬という手数料が発生しますが、信託報酬が投資信託に比べETFの方が安い場合が多いです。

そのため、投資信託よりもETFの方が販売会社への手数料分コストを抑えることが可能です。

また、投資する際に必要になる資金額も投資信託とETFで異なります。

ETFは上場していますので、取引所の価格に売買口数を乗算した金額が最低取引金額ですが、投資信託であれば金額を指定し取引が可能なため、100円以上であれば1円単位で取引可能です。

投資する上で必要な資金で考えると、投資信託の方が資金のない初心者の方でも始めやすくなっています。

ETF(上場投資信託)のメリット・特徴

ETFのメリットは、以下3つです。

- 投資信託よりも保有コストが安い

- 分散投資に向いている

- 株式と同じくリアルタイム取引ができる

投資信託よりも保有コストが安い

ETFは投資信託と比較すると信託報酬でかかる手数料が安いものが多いです。

販売手数料といった各種手数料は、販売会社や投資する商品で変わるものの、信託報酬が安いのは、長い期間資産を運用しようと考えている人にとっては重要なポイントです。

また、投資信託の中にも一切販売手数料が発生しないノーロード型も以前からありますが、通常の投資信託やETFでは必ず信託報酬が発生していました。

しかし、近年においては信託報酬が一切かからない商品も販売されています。

分散投資に向いている

特定の投資信託や株式だけに投資した場合、相場次第では損失が大きくなってしまうことがあります。

リスクを下げるために、投資では投資対象を分散させることが大切ですが、多くの投資信託や株式を買い付けてしまうと、その分必要な資金も多くなってしまいます。

しかし、指数に対し連動し運用してくれるETFであれば、日経平均により構成される225本の銘柄に対する分散投資が、1回購入するだけで実現可能です。

株式を個々に買い付ける手間や金額と比較すると、圧倒的にコストを抑えつつ投資リスクを下げられます。

また、値動きが異なる海外ETFやETFなども上手く組み合わせれば、さらに分散投資によりリスクを下げることが可能です。

通常の投資信託と比較し信託報酬も安いので、長期間保有するメリットも感じやすいでしょう。

株式と同じくリアルタイム取引ができる

こちらも投資信託との違いで解説しましたが、ETFは上場していますので、取引ができる時間の範囲内でリアルタイムの取引が可能です。

一方で非上場の投資信託は、基準価額が確定するタイミングは1日に1回だけのため、仮に大きな価格変動が起きても、リアルタイムで取引ができません。

そのため、リアルタイム取引が可能なETFは、株式と同様に柔軟な対応ができます。

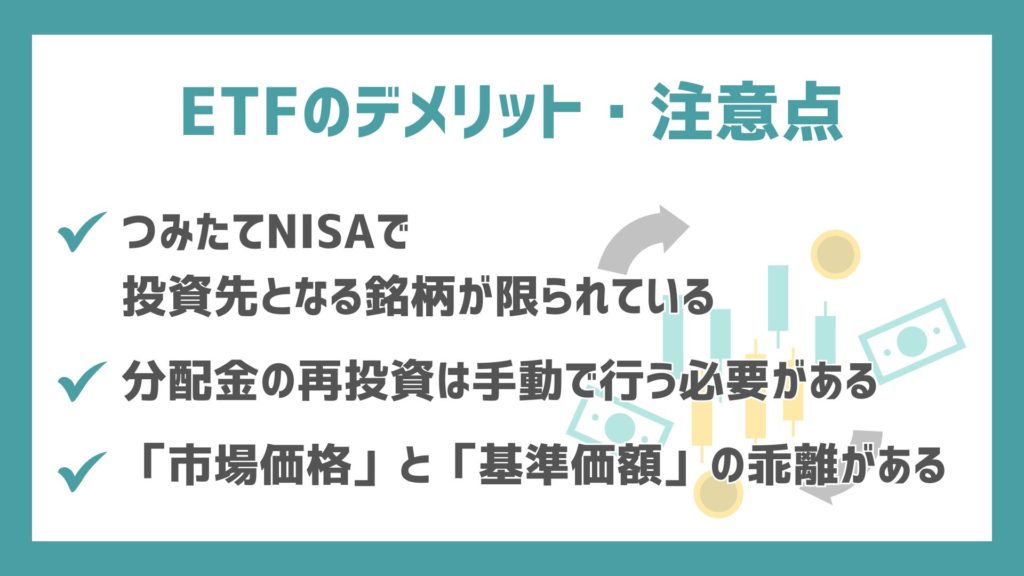

ETF(上場投資信託)のデメリット・注意点

ETF(上場投資信託)のデメリット・注意点は、以下3つです。

- つみたてNISAで投資先となる銘柄が限られている

- 分配金の再投資は手動で行う必要がある

- 「市場価格」と「基準価額」の乖離がある

つみたてNISAで投資先となる銘柄が限られている

つみたてNISAで投資先としてETFを取り扱う証券会社は限られており、商品銘柄も一般の投資信託と比べると少ないです。

つみたてNISAの場合、本来であれば感じられるETFのメリットがつみたてNISAでは感じづらいからです。

ETFのメリットとして、販売手数料や信託報酬が安いことがありますが、つみたてNISAの場合、どこの金融機関においても売買手数料がかからず信託報酬も安いため、一般的な投資信託との差が発生しにくくなります。

また、つみたてNISAで運用対象としてETFに投資する場合、金融庁が決めたいくつかの要件を満たしている必要があるからです。

証券会社からすれば、金融庁の要件を達成してETFの銘柄を増やすよりも、上場のコストが発生しない投資信託を増やす傾向が強いため、結果的にETFの銘柄が増えにくいです。

分配金の再投資は手動で行う必要がある

複利効果とは、運用で獲得した利益を再投資することで、獲得した利息がさらに利息を発生させ、お金が増えていく効果のことであり、複利効果は運用期間が長ければ長いほど大きな効果が得られやすくなります。

投資信託の場合、分配金に対し再投資が選択できるため、何もせずとも自動的に分配金を再投資してくれ、複利効果が見込めます。

その反面、ETFでは分配金が自動で再投資されず、決算時にすべて現金で支払われるため、自分で再投資しなければなりません。

「市場価格」と「基準価額」の乖離がある

ETFは上場する銘柄のため、時々ETFのマーケットにおける「市場価格」と「基準価額」の間に乖離が発生します。

そのため、ETFを正味価値よりも割高で購入してしまうリスクや、反対に割安で売却してしまうリスクがあります。

リスクを少しでも小さくするには、国内のETFや海外のETFに関係なく、理論価格と市場価格における「乖離率」を確認することが必要です。

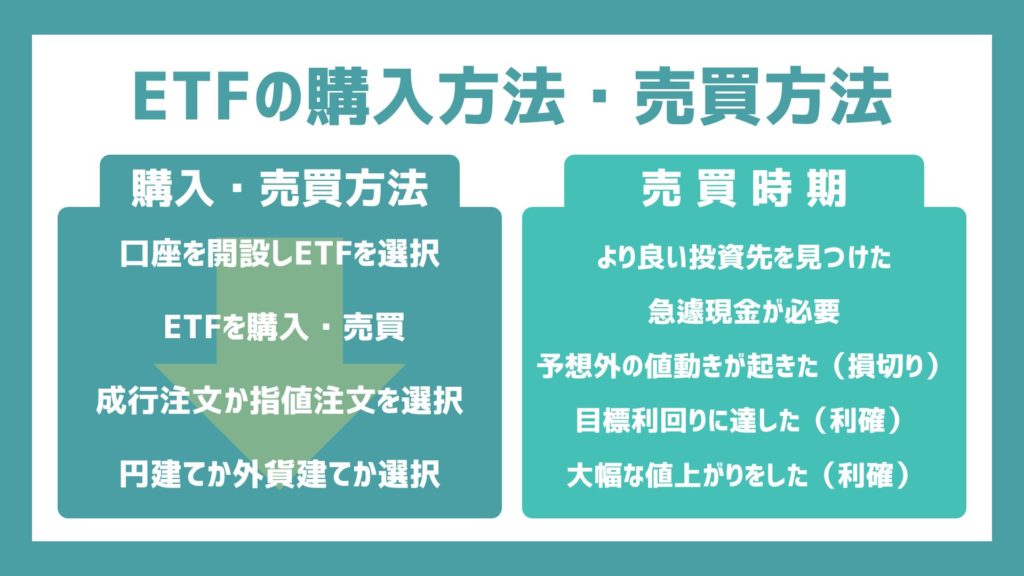

ETF(上場投資信託)の購入方法・売買方法

ETFの購入方法・売買方法は、以下の通りです。

ETFの購入方法

ETFの購入方法は、以下の手順です。

口座を開設しETFを選択する

ETFに投資しようと思われている方は、はじめに証券会社を選ぶ必要があります。

さまざまな証券会社があり、どこにもメリットとデメリットが存在するため迷うかもしれませんが、自分の投資金額や投資スタイルに適した証券会社を選びましょう。

利用する証券会社が決まり、口座開設が済んだら、投資するETFを選びます。

ETFの選び方には、以下3種類があります。

- 分配金から選ぶ

- 過去のチャートの動きで選ぶ

- 商品内容から選ぶ

分配金とは、個別株投資の配当金のようなものであり、国内ETFであれば一般的に年に1回支払いが行われます。

購入するETF次第では、年間で2回、4回など複数回に分けて支払われることもありますが、その一方で分配金が支払われないETFもありますので、あらかじめ分配金があるか、どのような支払い方法なのかを確認しておきましょう。

分配金の利回りでは、1〜2%になることが一般的ですが、分配金が3%以上になると利回りの高いETFといえます。

分配金を受け取るには、それぞれの銘柄で設定された分配金支払基準日の時点で、分配金を受け取るETF銘柄を保有している必要がありますので注意して下さい。

それぞれのETFの過去チャートから、今後の動きを予測し選ぶのも一つの方法です。

ETFでは、株価指数と連動していれば、どんな銘柄でも似た値動きになるはずです。

しかし、実際にそれぞれの銘柄を比べてみると、案外運用成績が違うことがあります。

銘柄次第では、過去の売買代金や売買高が異なるため、できるだけ過去に高い運用成績があるETFを選択しましょう。

ETFを購入する

投資するETFを決めたら、実際にETFを購入します。

ETFは、株式投資と同じようにリアルタイムで取引できるため、証券取引所の開いている時間であれば、いつでも売買可能です。

東証でETFの取引が行えるのは、平日9:00〜11:30と12:30〜15:00です。

次に、投資する銘柄に対し、何口購入するか決めます。

ETFは取引単位が「口」と呼ばれており、購入する時は購入したい口数を指定する必要があります。

最低の取引単位は、それぞれのETF銘柄で変わり、1口で購入できる銘柄もあれば、10口や100口が最低口数とされている場合もありさまざまです。

基本的に外国株式指数や日経平均株価指数と連動している銘柄は、1口単位で購入できる場合が多く、TOPIXと連動している銘柄は10口単位の購入となる場合が多いです。

成行注文か指値注文を選択する

ETFの注文では、個別株を購入する場合と同じように、「成行注文」と「指値注文」の2種類から選択可能です。

成行注文では、価格指定をせずに銘柄・口数を指定し売買します。

成行注文の場合は、即売買成立となりますが、自分が想定していたよりも高い金額で購入してしまう可能性や、安く売却してしまう可能性があります。

指値注文は、自分の希望価格を指定し売買する注文方法です。

購入する際は、自分が希望した価格より低い価格の時にしか購入できず、売却する際は、自分が希望した価格より高い価格の時にしか売却できないため、売買に時間がかかる可能性があります。

タイミングを逃さないようすぐに購入したい際は成行注文、タイミングよりも売買金額を考える場合は指値注文など、状況により売買方法を選びましょう。

円建てか外貨建てか選択する

外国株ETFに投資したい場合は、「円建て」か「外貨建て」どちらで投資するか選択が必要です。

円建てとは、取引する金額を円で表示し、円で支払います。

外貨建ては、米ドルまたはユーロなどの外貨で取引金額を表示し、外貨で支払います。

円建ての場合、日本円で取引可能なため、外貨建てと比較し手間が発生しない分、為替手数料の支払いが必要です。

外貨建てでは、投資する時に円から米ドルなどの使用する外貨に変える必要があるため、その際に手間がかかります。

このように、どちらもメリットやデメリットが存在するため、自分の取引スタイルと合う方法を選びましょう。

ETFの売買方法

ETFを売却したい場合は、上記で解説した成行、指値注文などを利用し売却するだけですので、難しい操作は必要ありません。

ETFはリアルタイムでの取引ができるメリットがあり、これは購入時も売却時も同じです。

ただし、リアルタイムで取引できるからこそ気になるのが、「どのタイミングで売却すれば良いか」だと思います。

売却するタイミングはさまざまですが、以下5つのタイミングで売却する方が多いです。

- 今投資している銘柄よりも良い投資先を見つけた時

- 急遽現金が必要な時

- 予想していた動きと違う値動きが起きた時(損切り)

- 目標利回りに達した時(利確)

- 短期間で大幅な値上がりをした時(利確)

売却するタイミングによって、利益や損失が大きく異なりますので、1つの売却目安として覚えておきましょう。

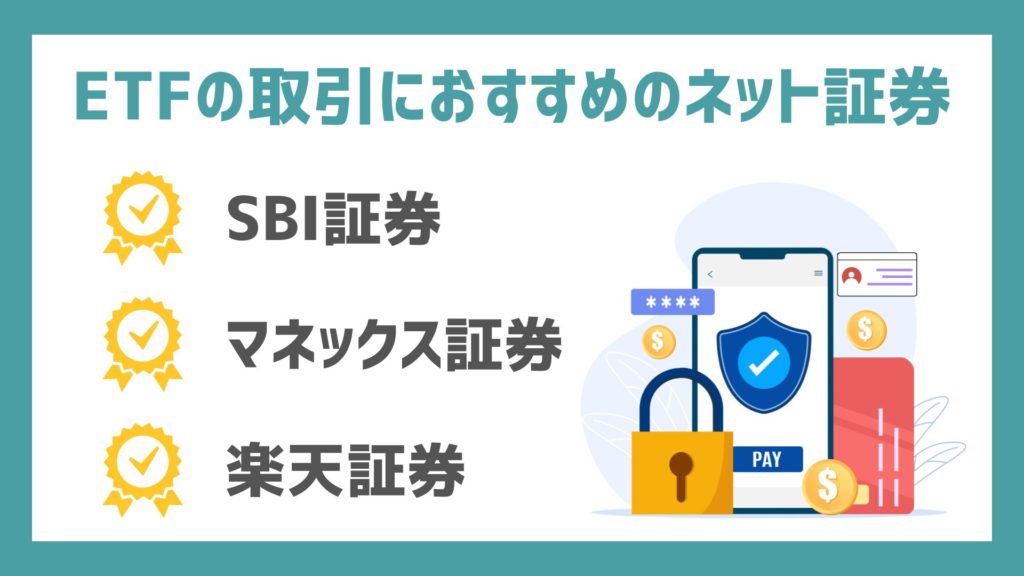

ETFの取引におすすめのネット証券

EFTの取引をするなら次の3社のネット証券がおすすめです。

| ETF取扱数 | 手数料(最安) | 専用アプリ | |

| SBI証券 | 327銘柄 | 現物取引手数料 無料 (対象国内ETF123銘柄) 信用取引手数料 無料 (国内ETF全銘柄) |

あり |

| マネックス証券 | 338銘柄 | 現物取引手数料 550円~ (一日定額手数料コース) 信用取引手数料 無料 (ETF全銘柄) |

あり |

| 楽天証券 | 754銘柄 | 現物取引手数料 無料 (国内手数料ゼロコース) 信用取引手数料 無料 (ETF全銘柄) |

あり |

SBI証券

| 運営会社 | 株式会社SBI証券 |

| 口座開設数 | 1,000万件以上(国内初) |

| ETF取扱数 | 327銘柄 |

| 手数料(最安) | 現物取引手数料 無料(対象国内ETF123銘柄) 信用取引手数料 無料(国内ETF全銘柄) |

| ポイント制度 | Tポイント・Vポイント・Pontaポイント・dポイント・JALマイル |

| 専用アプリ | あり |

SBI証券はグループ全体で国内初の口座開設数1,000万件以上を達成した大手証券会社です。

通常の投資信託の取り扱い銘柄が多いのはもちろんのこと、国内ETFと海外ETFを合わせて327銘柄の取り扱いがあります(2023年12月現在)。

国内ETFのうち対象となる銘柄については現物取引手数料が無料となるほか、信用取引手数料は国内ETF全銘柄無料です。

インデックスファンドよりも高配当が狙えるアクティブETFの取り扱いもあるため、より柔軟な運用で高リターンを狙いたい人にもおすすめできます。

公式サイトはこちら

マネックス証券

| 運営会社 | マネックス証券株式会社 |

| 口座開設数 | 224万件以上 |

| ETF取扱数 | 338銘柄 |

| 手数料(最安) | 現物取引手数料 550円~(一日定額手数料コース) 信用取引手数料 無料(ETF全銘柄) |

| ポイント制度 | マネックスポイント |

| 専用アプリ | あり |

マネックス証券は口座開設申し込みをしてから最短翌営業日には取引が開始できる証券会社です。

米国株式のうち米国株と中国株の取扱数が多く、また手数料も割安に設定されています。

ETFは国内・海外合わせて338銘柄の取り扱いがあり特に米国ETFの購入を検討している人におすすめです。

マネックス証券では「米国ETF買い放題プログラム」を実施しており、対象となる全21銘柄の米国ETF現物取引買付手数料がキャッシュバックされます。

公式サイトはこちら

楽天証券

| 運営会社 | 楽天証券株式会社 |

| 口座開設数 | 1,000万件以上 |

| ETF取扱数 | 754銘柄 |

| 手数料(最安) | 現物取引手数料 無料(国内手数料「ゼロコース」) 信用取引手数料 無料(ETF全銘柄) |

| ポイント制度 | 楽天ポイント |

| 専用アプリ | あり |

楽天証券は2023年12月に国内証券会社単体での口座開設数が最多の1,000万件越えとなった大手証券会社です。

国内株式であれば現物取引手数料やETF手数料が銘柄に関わらず無料となっており、なるべくコストをかけずに投資を行いたいという方から人気があります。

また、ほかのネット証券に比べて国内・海外ETFの取扱件数が多い点も特徴です。

楽天証券のETFでは、購入の際に楽天ポイントを利用することもできるため、楽天のサービスをよく利用する人にはぴったりです。

ETFに関するよくある質問

最後にETFに関してよくある質問とその回答を紹介していきます。

ETFがおすすめな人の特徴は?

ETFへの投資がおすすめなのは次の条件に当てはまる人です。

- 少額から投資を行いたい人

- 分散投資を行いたい人

- 取引タイミングを自分で決めたい人

- 投資にかかるコストを抑えたい人

ETFは手軽に分散投資ができるうえ、少額から投資が行える金融商品です。投資信託に比べて保有コストが安く、自分の好きなタイミングで取引を行うこともできます。

逆に、株主優待を受けることはできず、自分で投資する商品を選ばなければいけない点、長期保有にはあまり向いていない点からほったらかし運用をしたいという方には向いていません。

ETFに元本割れの可能性はある?

ETFは元本保証のある商品ではないため元本割れを起こすこともあります。値動き以外でもETFには信託報酬という保有コストがかかるため、それを加味すると誰でも1度は元本割れを経験することになるのです。

そのため、値動き以外での損失も抑えたいという人であれば、なるべく信託報酬の安い証券会社を選択する必要があります。

ETFで出た利益は確定申告が必要?

ETFへの投資で利益が出た場合には確定申告が必要となります。

なお、所得税については給与所得がある方は年20万円以下、それ以外の方は48万円以下であれば申告の義務はありませんが、住民税については金額にかかわらず申告が必要となります。

また、万が一ETFへの投資で損失が出た場合には給与所得との損益通算により支払う所得税を安くすることも可能です。ただし、ETFの利益や損益を雑所得として申告する場合には損益通算ができないため注意しましょう。

まとめ

ETFとは、日本語で上場投資信託を意味し、一種の投資信託の商品です。

投資信託と異なり、一般的に取引所に上場していますので、証券会社を仲介しリアルタイムで取引可能です。

ETFには、投資信託よりも保有コストが安かったり、分散投資に向いていたりといったメリットがあります。

その一方で、つみたてNISAで投資できる銘柄が少なかったり、分配金の再投資を自分で行う手間がかかったりといったデメリットもあります。

そのため、ETFに投資しようか検討されている方は、ETFのメリットやデメリット、売買方法をしっかりと理解した上で取り組むようにしましょう。

投資信託の購入は1日1回の基準価格と決まっているのに対して、ETF(上場投資信託)はリアルタイムで取引できる点が大きな違いです。

そのためETFは、個別の株式と同じように市場が好きなタイミングでの売り買いができるため、値上がり益(キャピタルゲイン)を狙えます。

また、投資信託は分配金が再投資される一方で、基本的にETFの場合は分配金を受け取るため、安定的に分配金(インカムゲイン)を受け取れるのもメリットの一つです。

ただし、投資信託と同様に価格変動のリスクだけでなく、為替リスクや地域リスクもあるため、くれぐれも投資する前にこういったリスク面のことも理解しておきましょう。

有限会社バード商会 代表取締役 鳥谷 威

福岡の大学を卒業後、大手ガス会社にて家庭の光熱費削減や新電力の業務に約4年半従事。

FPを一生涯の仕事にしたく、約3年かけてCFP®資格を取得。現在は、各種金融メディアでの執筆・監修・日本FP協会支部での相談員としても活動中。

得意分野は、家計管理(とくに光熱費)と資産形成。20・30代の人に、早いうちから家計の見直しや資産形成の大切さを伝えたく、日々奮闘中。

公式ページ:https://financialplanertk2021.com/